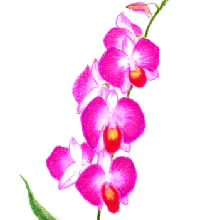

デンドロビウム(ファレノプシス系)

イメージ

原産地

熱帯アジア・フィリピン・インドネシア・パプアニューギニア・チモール~オーストラリア北部

科

ラン科

高さ

20~100cm(種類による)

花期

7~12月

形態

多年草、着生、複茎性

別名等

デンファレ

ビギバム/コチョウセッコク/胡蝶石斛/クックタウンオーキッド(いずれもビギブム)

日照

4月下旬~10月中旬の生育期は、戸外の直射日光下(7月上旬~9月上旬は30%遮光したほうがよい)。

越冬中は、室内の日当たり。

水やり

生育期は、用土の表面が乾けば与える。越冬中は、ごく控えめに。

肥料

4月中旬~10月中旬に、10~14日に一度、1500~2000倍の液肥、加えて、5~6月に、固形肥料の置き肥。

【補足】10月は、窒素(N)を含まない肥料を施す。

植え替え

4月下旬~5月下旬。

【補足】2年に一度行う。腐った根は取り、生きた根は切らない。

整姿

バルブが広がり、鉢が不安定になりやすいので、支柱を立てる。葉のない古いバルブ(茎のような部分)は、茶色くなったり、しなびていれば切り取る。

花が終わったら、花茎だけを根元から切る

繁殖

【株分け】植え替えと同時期。

【茎挿し・高芽取り】4~8月。(茎挿しは、バルブを3~4節ずつに切り、上下を間違えないように挿す。高芽取りは、十分根が伸びたら丁寧に外し、2~3本ずつ植える。)

耐暑性

とても強い。

耐寒性

10℃まで耐えるが、最低15℃を保つ。

【補足】ケーンタイプの品種は、高温にあわせない。

解説

- デンドロビウム属のうち、デンドロビウム・ファレノプシスという原種を中心に改良された交配品種群を、略して「デンファレ」と総称する。デンドロビウム属は多くの亜属(節)に分かれるが、デンファレは分類上、ファラエナンセ亜属(=ファラエナンセ節)に属する。

- 原種のビギブムは、濃紅色の花を咲かせる種類で、デンファレの中では比較的耐寒性が強く、10℃まで耐える。変種のコンパクツムは、名前の通り、草丈がとても低く、小型のデンファレ作出のためによく使われる。

- 品種がきわめて多く、1m近い切花用の大型種から、手のひらサイズの小鉢で栽培できるミニ種まで幅広い。大型種でも、小鉢で栽培すると、小さな姿のまま開花したりする。

- 最近は、別の亜属(節)に属する原種を改良親に用いた交配種が増えている。使われる原種は、アンテナツム、カナリクラツム、ゴウルディー、ラシアンセラなど。これらの血を引くデンファレは、細長い茎(バルブ)に、先端のとがった剣状の葉を交互に付けるため、「ケーンタイプ」と呼ばれる(「ケーン」とは、サトウキビの意)。淡黄色花の「バナナロイヤル」「ピクシープリンセス」、紫色花の「ブルートゥインクル」など、細長い花弁を持つ品種が多い。

注意点・病害虫

- デンドロビウムの一種ながら、この仲間は、きわめて寒さに弱い。冬は加温し、できれば18℃を保ちたい。

- デンファレは、ノビル系デンドロビウムとは違い、ギリギリの低温に当たって花芽を作る性質はない。従って、秋の低温にさらす必要はしない。ただし、ケーンタイプの品種は、15℃程度の低温が必要。

- ノビル系デンドロビウムと違い、古いバルブからも、再び花芽が出る。花芽は普通、バルブの先端の葉の付け根から出るが、時折、2枚目以下の葉の付け根から出ることもある。

(※データ:大阪市基準)